|

|

|

|

|

(2024年12月18日からの閲覧回数)

☆リポート「イカ漁いっせい休業と『イカ調整品』の輸入増加」

連載④輸入割当の効果と限界

(2013年5月21日初稿、何回かの改定後の5月25日に確定)

経済ジャーナリスト 今田真人

イカの輸入を規制する制度

連載①のグラフで指摘したように、イカの国内漁獲量は、2000年当時の約60万トン水準から、2012年の約20万トン水準に、約3分の1に大きく減少しています。

これは、他の農水産物と同様に、低価格の輸入品の影響でしょうか。

しかし、イカの輸入量の推移を見ると、1988年から、ほぼ10万トンで推移しています。

イカについては、別の力学が働いているのでしょうか。

これについて、いろいろ調べていくうちに、「輸入割当(IQ)」という制度がイカの輸入量を規制していることを知りました。

これは、特定の輸入品について、輸入数量の上限を定めて、その範囲で輸入を認めるという国の制度です。

輸入割当の対象品目は、イカのほか、ニシン、タラ、イワシ、アジ、サンマなど、水産物が中心です。

担当官庁は農水省(水産庁)ではなく、なんと経済産業省でした。

そこで、経済産業省を訪ねました。

対応してくれたのは、同省の貿易経済協力局貿易審査課農水産室の担当者です。

この長い名前からすると、どうも「自由貿易」推進の部署にも見えますが…、なぜ、経産省が担当なのですかと、聞いてみました。

担当者は、言います。

「輸入割当制度は、外為法(外国為替及び外国貿易法)52条に定められています。外為法の所管官庁は、物資が経産省で、為替が財務省と決まっています。ただ、輸入限度数量などは、水産庁(農水省)と協議して決めています」

担当者の説明によると、イカの輸入割当の数量制限は、年間7万4950トン。これは、2005年度から、ずっと同じ。ただ、2004年度以前は年間5万9590トンだったと言います。

規制から外れる輸入イカの存在

ところで、財務省の貿易統計を見ると、毎年10万トン前後のイカが輸入されています。ということは、輸入割当の数量制限の7万4950万トンを上回っています。

この輸入割当制度は守られていないのではないか、ということです。

この点について、担当者は言います。

「そうではありません。輸入割当の数量制限の対象ではないイカの種類があるからです。例えば、モンゴウイカは対象になっていません。それを考えると、輸入割当の数量制限以内になります。しかも、輸入割当に違反して輸入したら、外為法違反で罰則もありますから、数量制限を超えて輸入するということはありません」

なるほど、この制度が、イカの輸入を毎年10万トン前後に抑えていた原因だったわけです。

もう1つの疑問もぶつけました。

2005年にイカの輸入割当の数量制限が、これまでより1万5360トン増えたのは、なぜか。

担当者は「国内生産(国内漁獲量)が少なくなったので、増やしました」と言います。

うーん、逆ではないのか。輸入圧力があったのではないのか。

また、この限度数量の変更は、外為法という法律の改正ではなく、経産省の「公示(輸入発表)」でできるとのこと。なんか、危ういなあ。

イカ調整品という規制逃れの輸入

それでは、輸入割当の数量制限の対象でない輸入イカは、モンゴウイカぐらいなのか。それ以外に、規制逃れのような輸入方法があるのではないのか。

そういう問答をしているうちに、担当者が次のような話をもらしました。

「確かに、委託加工貿易(「特殊事由による水産物輸入割当」と呼ばれる)という輸入のやり方があります。日本漁船がイカを獲って、中国に持って行く。そこで安い人件費で加工して、それを輸入するというものです。こうした輸入は、もともと日本漁船が獲った国産品を輸出して加工するものですから、輸入割当の数量制限はありません。経産省に申請する手続きはありますが…」

イカなどの水産物の加工は、骨を抜くなどといった作業で、機械化が難しく、手作業が多い。中国で加工すれば、日本と比べて加工賃は格段に安くつく。そういう輸入が増えている、という話でした。

輸入割当の数量制限が適用される輸入イカというのは、経済産業省の告示で定められています。

それによると、数量制限があるのは、財務省の貿易統計の「実行関税率表」の番号で言えば、「第3類」の「03・07」にあたるイカに限定されています。

「第3類」のイカというのは、冷蔵や冷凍、あるいはくん製にしたイカのことです。

それ以外の熱処理をしたり、味付けをしたり、内臓を取って調理したり、他の品目と混ぜるなどして、輸入する加工イカは、「第3類」ではなく、「第16類」の「イカ調整品」となります。

つまり、「イカ調整品」は、日本漁船が漁獲した国産品を中国に輸出し、中国で加工して逆輸入したものであっても、そうでない外国産のものであっても、輸入割当の数量制限の対象ではないのです。

さっそく、貿易統計で、イカ調整品の輸入量の推移を調べました。

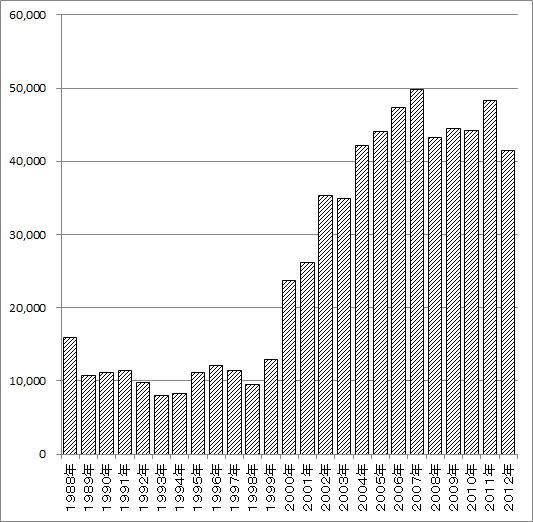

それを以下に示します。(グラフ①・表②)

中国からの輸入が激増

「イカ調整品」の輸入量の推移をよく見ると、2000年から増え始め、1990年代には1万トン前後で推移していたものが、最近では4万トン前後に、約4倍の規模になっています。

どこから輸入しているのでしょうか。

これも貿易統計で調べました。

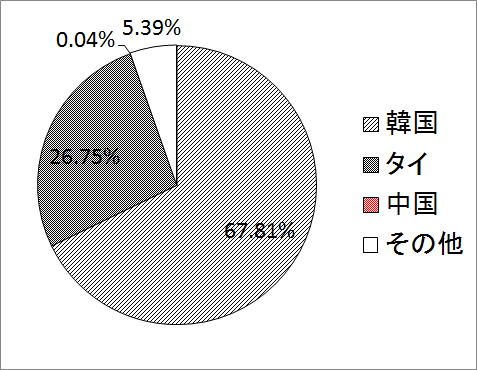

1988年当時は、韓国からの輸入が67.81%を占め、中国からの輸入は0.04%にすぎませんでした。(グラフ③)

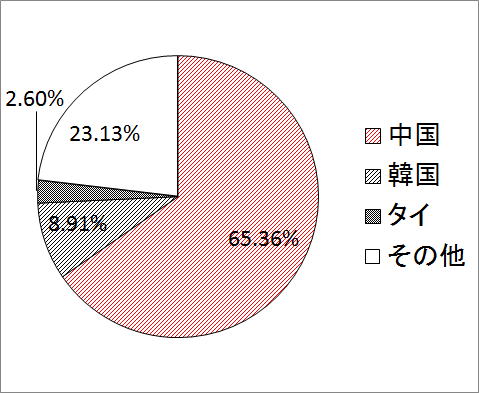

2000年には、中国からの輸入が65.36%となり、韓国を抜きました。(グラフ④)

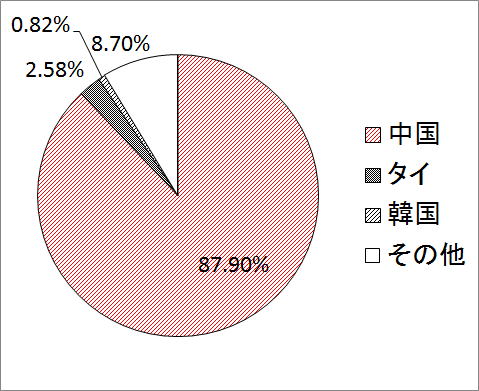

2012年現在では、中国からの輸入が87.90%と圧倒しています。(グラフ⑤)

毎年10万トン前後で推移しているイカの輸入に加え、この「イカ調整品」の輸入量を加えると、イカの輸入は、2000年初めから大幅に増えている計算になります。

こうした低価格のイカ・イカ加工品の輸入増大が、国内漁船が漁獲するイカの価格と競合し、それを引き下げる圧力になっている構図が浮かび上がりました。

(①イカ調整品の輸入量の推移)

(単位:トン)

(②イカ調整品の輸入量の推移)

| 数量(トン) | |

| 1988年 | 15,932 |

| 1989年 | 10,813 |

| 1990年 | 11,160 |

| 1991年 | 11,401 |

| 1992年 | 9,867 |

| 1993年 | 8,060 |

| 1994年 | 8,300 |

| 1995年 | 11,238 |

| 1996年 | 12,143 |

| 1997年 | 11,451 |

| 1998年 | 9,525 |

| 1999年 | 12,947 |

| 2000年 | 23,721 |

| 2001年 | 26,173 |

| 2002年 | 35,351 |

| 2003年 | 34,898 |

| 2004年 | 42,224 |

| 2005年 | 44,091 |

| 2006年 | 47,385 |

| 2007年 | 49,847 |

| 2008年 | 43,261 |

| 2009年 | 44,538 |

| 2010年 | 44,176 |

| 2011年 | 48,319 |

| 2012年 | 41,539 |

(③1988年のイカ調整品の輸入の国別内訳)

(④2000年のイカ調整品の輸入の国別内訳)

(⑤2012年のイカ調整品の輸入の国別内訳)

(連載⑤につづく)

☆各回へのリンク

連載①国内漁獲量が3分の1に

連載②「がんばっていて赤字というのはつらい」と漁師

連載③卸売価格が暴落

連載④輸入割当の効果と限界

連載⑤「〇〇うどん」の「イカ天」